【艺点】

“修旧如旧”的修复理论自20世纪50年代提出以来,经过不断的补充扩展,已经成为目前中国修复界传播和认同度最高的修复理念。但因其概念本身不够清晰明确,涵盖的时间跨度过大,在具体实践中,很容易因为不同艺术品的特殊性及修复者个人理解、经验的差异,得到截然不同的修复结果。笔者尝试从中国书画自身的艺术特点、修复的传统脉络出发,结合近五十年的书画修复装裱经验,探寻一种适合中国书画作品的修复理论。

“修旧如旧”的理论与实践困境

“修复如旧”也称“整旧如旧”,是梁思成最早明确提出来的。他在谈到古建筑修复时多次表示:“古建筑维修要有古意,要‘整旧如旧’。”“我还是认为把一座古文物建筑修得焕然一新,犹如把一些周鼎汉镜用桐油擦得油光晶亮一样,将严重损害到它的历史、艺术价值。”“我认为在重修具有历史、艺术价值的文物建筑中,一般应以‘整旧如旧’为我们的原则。”事实上,这一观点在中国文物修复的历史发展中,并非无迹可寻,很多文献中亦曾提出类似的论点。如北魏时期贾思勰的《齐民要术》中有载:“裂薄纸如薤叶,以补织,微相入,殆无际会。自非向明,举而看之,略不觉补。”宋代黄震也曾在《黄氏日抄》中写道:“郡有西陂久废,公至半月而修复如旧。”因为“修旧如旧”观点符合中国传统审美,在提出后很快被修复领域认可并践行。

然而,随着具体的修复实践工作的不断进行与深入,潜在的问题也逐渐显露出来。“旧”是一个过去式,其与“新”相对,时间跨度极大,从昨天甚至当下这一刻以前到数百上千年前艺术品诞生之时都可称为“旧”。那么当“旧”成为修复的指导标准时,到底要恢复到哪个时期的旧?是“原初的旧”(艺术品最初的原貌)还是“现在的旧”(经年变化后的面貌)?流传过程中的历史遗痕又该如何处理?何时留下的需要算作“旧”保留,何时的痕迹又该作为“新”去除?对于这些,很难形成一个绝对的判断标准。这也导致了近年来文物修复领域的诸多争议,比如给古代佛像“重塑金身”的修复操作是否合理等问题,引发公众广泛讨论。

挖掘古书画“现时点上的最美”

修复工作一般可分为两种类型:“维持现状修理”和“复原性修复”。前者主要从尊重文物传承的历史性出发,对现状采取包容的态度;后者主要从艺术整体审美效果出发,强调恢复文物的艺术价值。二者各有侧重、各有优弊。维持现状修理虽尊重了艺术品的真实性,但却容易导致修复行为的不作为或画面艺术性的缺失,此方法更适用于出土文物与古籍善本的修复;复原性修复多用于传世书画,但很可能为了理想中“天衣无缝”的效果而过度介入,从而影响作品的历史价值和艺术价值。

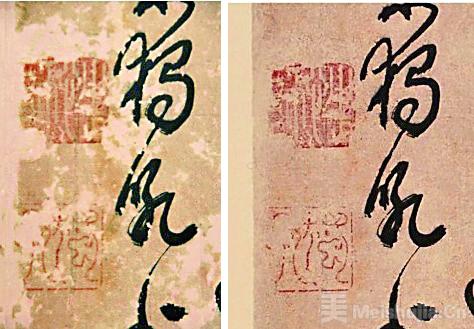

由于艺术品是独一无二且多样的,在修复过程中不应该用单一的方法对待所有的作品,可将“维持现状修理”和“复原性修复”相互融合借鉴,既非过度介入也非消极不作为,这就需要一种介于两者之间的“部分复原”。针对不同的书画作品,三种修复方法并存,选择最适合的进行操作使用,才能满足多样化的修复目的。如一幅书法作品,文字缺损的是笔画的中间部分,前后都有线条在,可以依据推断对其修复。但是印章由于是刀子与石头碰撞出来的,即使其他作品上有标准的完整印章,用软的毛笔也很难模仿出硬的金石气,况且各年代的印泥材质和颜色不同,就不必勉强完美复原,只把底色补全,让作品看上去是完整的即可。

挖掘“现时点上的最美”,具体落实在书画修复操作中,还涉及洗画的标准与程度问题。以“古色”与“污色”的处理来说,一幅作品流传几百甚至上千年,在传世过程中必然发生不可逆转的材料老化,那么应该清洗到什么程度为好呢?这就首先要分清什么是“古色”和“污色”。虽然二者都是在流传过程中产生的,但“古色”是经年变化后天然的“化妆”,让作品有时代气息,画面看上去温润自然,给人一种愉悦的审美感受;而“污色”则是那些干扰我们欣赏作品的因素,不但影响作品的长久保存,而且会掩盖画意,艺术审美价值被削减。所以在清洗时需要“去污留旧”,既保留“旧”的时代感,又去掉破坏作品画意的“污”,辩证地看待二者的区别是清洗环节的关键点。

在弄清了以上问题之后,就要谈一下清洗的程度问题。一幅宋代创作的花鸟小品,变成咖啡色我们是能接受的,反而要是把它洗成干干净净的“新”画,观者就会质疑其真实性了。这就像人在不同年龄阶段各有风韵一样,把百岁老人整容成小女孩必然会让人觉得不伦不类,但如果一位老者满头银发、干净整洁地端坐在面前,也不失是一种优雅的美。同理,作品流传至当下,如果保存妥当,只是自然老化而没有被严重污染和损坏,就是最美的状态。这个标准点不是人为的想象,而是要在作品中寻找,也就是以画面中相对保存最好的地方为基准,周围都按照这个标准来进行清洗和修补。如此,有了相对量化的指导性理念,也就避免了因人为主观标准而造成修复结果大相径庭的局面。

遵循书画修复的“吾随物性”原则

修复作品时不能人为设定一个标准,而是要根据修复对象的需求,设计一个符合书画艺术品个性的修复方案,即“吾随物性”。这要求修复师在兼顾物质特性、艺术审美和历史价值统一的基础上,对可复原的和不可复原的部分进行甄别处理,实现作品在当下时间节点上最完整、和谐的美。

遵循书画修复的“吾随物性”原则,要把握“可为”与“不可为”、“能为”与“不能为”的平衡。“可为”“不可为”,即尊重客观现实,在充分了解作品物质材料的基础上,适当把握修复的程度,不可为过度追求完美的修复效果,破坏作品的原真性或使用不当的修复材料,甚至损伤作品寿命,使之无法长久保存。“能为”“不能为”,即对修复师的个人能力有准确的主观认知,若因修复师个人水平有限或其他原因难以达到较好的修复效果,就不要勉强为之,以免适得其反。

修复工作的目的,不是把书画艺术品恢复到过去的某个状态,而是对书画材质进行科学的保护和修复,并在此基础上适当地复原画面,使之呈现出当下最美的状态,从而使其作为有生命力的艺术品最大限度地长久传承。这也是“吾随物性”作为一种修复理论主张的要旨所在。建立真正适合中国国情的修复学科,应以科学保护为前提,修复技术为核心,遵循传统审美观,在三者之间寻求平衡。我们要对中国传统艺术品的特性、保存与修复方法进行总结,努力走出一条符合国情的文物保护与利用之路。

(作者:陆宗润,系南京师范大学美术学院修复研究所所长)