作为一名高中美术教师,我深知美育绝非简单的技能传授,而是一场关乎心灵、情感与价值观的“浸润”过程。它如春雨般细腻无声,又如阳光般温暖持久,在潜移默化中塑造着学生的审美眼光、人文素养和生命态度。在这片美育的园地里,我不断探索着如何让美的种子在青年心田中生根发芽。

课堂是美育浸润的主阵地。我坚信,真正的美育始于对学生主体的尊重与唤醒。在讲解《清明上河图》时,不仅要剖析其笔法技艺,更要穿越时空感受北宋市井的生活气息,讨论艺术如何成为时代的镜子。在鉴赏壁画时,我们探讨其程式化造型背后的宗教信仰与永恒追求。这种以人为本的教学,让艺术知识不再是冰冷的符号,而是可感可思的文化血脉。当学生为敦煌壁画中褪色的飞天惋惜时,文物保护的意识已悄然生根;当他们在街头摄影作业中发现平凡生活的诗意时,审美的眼睛已然睁开。

美育需要走出教室,走向生活,并与生活紧密融合。在学校,我喜欢带领学生观察校园里四季的树木,感受色彩与形态的生命律动;我们一起分析公共建筑的美学表达,讨论城市空间如何影响人的情感。在校园艺术节中,学生自主设计服装,将课堂所学转化为创造性实践——那些充满奇思的环保材料结合丰富的色彩形态,在舞台上构成了一曲青春的赞歌、校园墙壁上反映校园生活的涂鸦和漫画,还有对经典画作的现代重构,无不彰显着美育浸润的成果:美不是遥不可及的圣物,而是可参与、可创造的生活方式。

在这个过程中,我尤为注重情感的共鸣与思维的启迪。当学生纠结于“画得不像”时,我会分享梵高的故事:他那颤动的笔触不是技术的欠缺,而是内心炽热情感的奔流。我们也会讨论:为何蒙克的《呐喊》能穿越百年依然震撼人心?艺术的力量不仅在于再现世界,更在于表达独一无二的自我。通过这些对话,学生逐渐明白:艺术创作是自我与世界的对话,是思想与情感的表达。他们的作品也许会因此变得更加真挚大胆,用自己的青春活力去画布上思考与探索。

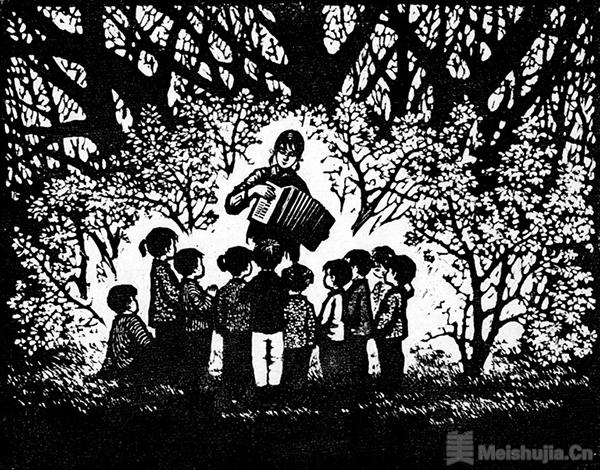

美育浸润更是一场关于生命教育的深耕。在艺术综合能力创作课程中,学生学会专注与坚持,体验挫折与突破;在合作壁画创作中,他们学习沟通与包容,理解多元与差异。当一位内向的学生通过版画创作找到表达自我的方式,当一群学生在共同完成壁画后收获深厚的友谊,我看到了美育如何完整着人的心灵,如何塑造着善于发现美、创造美、分享美的人。

美育浸润,是一场没有终点的旅程。它要求我们以更多元的视角、更开放的心态、更创新的方法,将美的元素融入教育的每一个细节。作为一名美术教师,我愿继续做这场浸润的引导者,陪伴学生在艺术与心灵之间搭建桥梁,让他们在美的滋养中,成长为情感丰富、精神丰盈、具有创造力的未来公民。当美育真正浸润校园、浸润心灵,教育便实现了最本质的使命:对人的全面成全。

(作者系郑州市第一〇六高级中学首席美术教师,原文首发于2025年9月10日《河南日报》12版)