林立中,毕业于浙江美术学院中国画系。

现为国家一级美术师、CCTV星光大道艺术顾问、中国美协敦煌创作中心委员、纽约哥伦比亚大学访问学者、日本水墨南画院客座教授、广州大学设计与艺术学院客座教授、黄宾虹画院名誉院长、杭州兰亭画院副院长。

书画作品多次在全国性大展中获奖。国画作品连续三年在日本东京美术馆“国际交流书画展”上获得三块金牌;在第35届纽约艺术博览会上3幅作品获“国际金奖”;在洛杉矶全球艺术展上获“国际金奖”,获加拿大中加艺术交流展“金奖”。在2013年中法友好年由法国国家秘书处和法国文化宣传部在卢浮宫举办的非物质文化遗产上“中国艺术大师展”三系列9幅作品亮相。2014年创作了48米行草书法长卷《滕王阁序》创世界纪录。2015年《梦回大唐》系列人物画在多伦多获中加艺术交流展金奖。2016年作品《绿荫》系列入选巴黎卢浮宫举办的“巴黎国际艺术沙龙展”获得“国际沙龙奖”。2017作品参加“画坛翘楚”全球巡展俄罗斯展,作品被俄罗斯列宾美术学院收藏,作品被国家文化部、纽约东亚图书馆、武汉黄鹤楼、孙中山纪念馆、宋庆龄故居、雷锋纪念馆等文博单位收藏。大量作品被海内外政要名流收藏。被授予“中俄文化交流大使”、“中美文化交流使者”、“奥运文明之星”等荣誉称号。出版美术、文学著作十多部公开发行。新近的作品和传略被《中华人民共和国年鉴》、《中囯美术选集》(1919-2019)、《中国书法选集》(1919-2019)、《新中国美术图鉴》等重要文献图书出版发行。在国内外举办个人画展十多次,海内外数百家新闻及网络媒体专题报道过他的艺术成就和事迹。

林立中:吴越的苍鹭

解读林立中先生山水画里的逻辑 平衡与构图

赵亭玉《顶级珠宝》杂志责任编辑

“我欲因之梦吴越,一夜飞度镜湖月”,像苍鹭一样,那是李白的梦。李白在梦里看到了“半壁见海日”的盛景,领略了“空中闻天鸡”的绝唱,赏识了“千岩万转路不定,迷花倚石忽已暝”的奇诡,盛赞了“云青青兮欲雨,水澹澹兮生烟”的吴越山水的灵秀。

林立中先生也有梦,而林立中先生的梦,与李白的梦,有异曲同工之工。那就是对吴越的山的倾慕,对吴越文化的倾慕。所不同的是不同的用笔:李白是用隽永的文笔来表达的,而林立中则是用隽秀的画笔来描绘的。

吴越,水秀山青、水秀山明,必然地孕育、营造了丰富的、丰硕的文化与文明的成果。

作为李白,对于孙武(吴国军事家)、陆逊(东吴政治家)的英武,公瑾、子敬的贤明,干将与莫邪(名剑)的神异,西施与二乔的娇淑,怕不会充耳不闻。这些,都将作为一个板块文化的组元,形成一个板块文化效应的魅力,进入李白的情思。

而林立中是闽西漳平人,他跋涉在吴越的河湖之滨,饱览吴越的危峰静水;翻飞吴越的山野冈峦,点数吴越的秀色奇珍。他对吴越的良渚文化、河姆渡文化的灿烂,张旭、范仲淹的贞良,“扬州八怪”的“立异”与“标新”,都历历在目。“吴中四才子”的风范与风骚,也都耳熟能详。

尤其是,吴越文化的含蕴:梁祝的含隐与吐诉,白素贞的“素真”与抗争,吴音、吴歌的“媚好”与婉楚,玉雕、刺绣的沉着与缜密,都会作用于林立中艺术创作风格的既非“风摧折桅”的暴虐,又非“沙掠走驼”的粗横的个性化的形成,所以,他总是把画笔游刃于豪迈与婉约、脱缰与曳绊、肃穆与娇嗔的意境、意理之中。

吴越文化的熏染,吴越山水的滋养,也必然地造就了林立中。

我在《林立中:西子的丹彩》一文说过,西湖是杭州的画册,林立中是西湖的画册。而在这儿我们说,林立中是吴越山水间的一只苍鹭。

林立中是一只苍鹭,他在演绎吴越山水的逻辑。一个优秀的艺术家,他的成就和成果不是单质的数字,不是走多远的路,投多少名师,做了多少作品。而是数码,用一个很严密而庞大的运算系统来测定的。一幅国画作品,它的价值不仅只在画面的直观,而它的思想性,逻辑性则是艺术价值的核心。

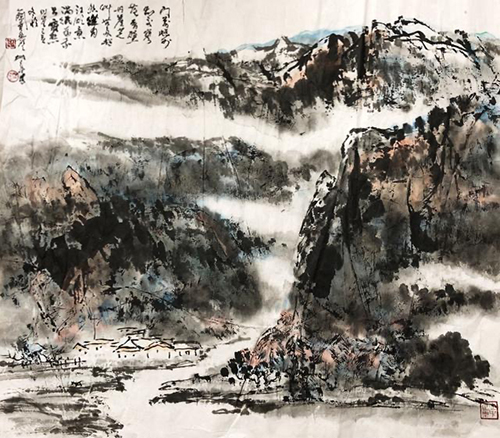

在林立中先生的《瀑布云》画作里,我们没有看到五彩斑斓,也没有姹紫嫣红,但我们看到了思想性、逻辑性创作行为的体现。

作品的命名是《瀑布云》,是瀑布是云,或兼而有之,只是一个“壁上观”和“面上观”层面,而要把作品移植作一件雕塑作品,你就会发现,还有很多单靠画面表述不了的信息,而这里,恰是画家的心画与心话,是该作品价值的重要参量。

画面是静态的。三大块立石,由画面的中部起始,向左部排开,是“实”的概念。右边少半部是几块照应左半部的“碎石”,是“虚”的概念。但这不是平铺、机械的虚实对比模板,它在营造一个和黄庭坚的《诸上座》一样的“别有所图”的另一种境界。

画面是动态的。这就是画家的心计和心机。不管是中左部的三大块立石,或右部的几小块碎石,它们的位置似乎是天成的,动摇不得,也动挪不得。因为它们 不管在哪,都在支持画作的主题,那就是以静止来作用动感,以错觉来支配感觉的。

我们来看,三大块立石的位置告诉我们,这是一件画面的重心与中心不重合的画作模板,但它们始终不离开我们的视觉中心,这与画面的视平线或横轴是一致的。

三大块立石的形态是条板状,坐姿是前后拉伸,组织形式是同心轮辐式。这把三股流体线合“三”而一地聚拢到正前方,这为左下角涡旋的形成,导入了能量和质量。

画家有思想,画作要有灵魂。画面的右下角的这一块“虚石”,并非虚设,而正是它,使画面的横轴线在右部向下弯转,正是它的弯转,阻止和改变了三股流体的流向。如果,没有这块“虚石”,画面的轴心是横直的,即使那三股流体流量再大,也无法形成扭动的涡旋。这是一个树枝或裸石“鸟爪式”构图的典型,就是这个“鸟爪式”的构图,演示了涡旋形成的因果关系。与其说这个涡旋是林立中做的,倒不如说是三块立石和这块“虚石”共同协作的杰作,还不如说,是逻辑的杰作。

画面的墨色,逻辑性也很强。与右下角的“虚石”比,三大块立石当属“远景”,一般的用墨规律,应该淡于“虚石”。但画家很明白,在画面主题要素这儿

是淡不得的,且恐与水(云)流相混淆。关键是,三大块立石的浓墨,加强了画面的阻力度和动力度,也加强了作品的动力和活力。若再从摄影角度去看,光源逆光或背景逆光,都会使拍摄物象的光色幽暗。林立中先生对摄影不陌生,

对作画也不潦草。

不管是墨色也好,“水”色也好,笔力(阻力)是够了。黄润华先生说过:“行笔有须留、须毛、须涩、生涩不滑”等等讲究。我们在《瀑布云》的流线里、立石上或浪花间,都看到了林立中先生的笔墨功夫。

流线是天成的,轴线是天成的,涡旋也是天成的,错觉也是天成的。但是,如果林立中不像一只苍鹭,跋涉在吴越的河湖之滨,翻飞在吴越的山野冈峦,是不会看到这些的,更不会做到这些的。逻辑是必然,必然就是逻辑。

本来,我多作过玉雕作品鉴赏。当我看到该作品时,即刻惊叹其与独山玉(黑白料)雕刻作品的酷似,也即刻惊叹不同分野的艺术大师们的艺术共振是多么地令人震撼,我也即刻把该作品推荐给一些玉雕大师们,使其能作为玉雕作品的移植本、“启发”本或“开发”本。

林立中是一只苍鹭,他在翻译吴越山水的密码。林立中与吴越山水的亲情千丝万缕,与吴越文化的亲情也千丝万缕。而他与燕赵文化、秦晋文化或巴山蜀水文化的亲情,也一样千丝万缕。他或许,也用着其它文化的密码,来对译或对接吴越文化。因为,这些都属于中华文化板块。

在国画作品《三峡》里,我们看到了艺术家平衡的艺术。

无论是多维造型艺术品或平面造型艺术品,平衡是基点艺术行为,没有平衡,就没有载体,就没有艺术。

关于平衡,我在《马踏飞燕:平衡的绝唱》一文中,讲了很多。不管是形的平衡、质的平衡、量的平衡、或度的平衡,也或是色的平衡、动(静)的平衡和心理平衡等,都会作用于作品的空间平衡。

书法作品讲失衡与归衡,讲欹倾与复正,绘画作品也一样讲。但艺术品的平衡,是不能用秤砣或游标来衡量的。

国画《三峡》的平衡很独特。首先是嵌入式(半包围)的量的平衡。画面像一把座椅,“靠”的部位在右,而“座”的部位在前、左、右三方。嵌入部集聚,包围部扩张,画面和谐、平衡。这样,既为“长江”留足了航道,又不减损“西陵”的伟岸。把盈盈方寸的画面,写入浩浩荡荡的三峡,既有高岸锁江,又有洪波奔流。

画家很严谨,不管在长江右岸或左岸,所能看到的就是这样,左右航道各于一侧。但所特异的是,画家在快要到大江扼喉处的最佳点截屏了。这一点,明眼人一看就知道,林立中是摄影高手,取景很精确;但又说过来,林立中若不是画家,他也未必能把画面截取得如此精当。可以准确地说,林立中的游船或镜头,再向前几秒中或几米,这个画面就完全失衡了或消失了。

梁树年先生有一幅命名为《溪山烟雨》的画作,也是描绘三峡题材的画作,取景也是靠近岸的一边。梁先生说:“对长江之波澜,悬崖之峻峭,山峰之险峻,感受很深。” 不知林立中先生也有同感否。他们都是把很深的感受,转换做纯熟的技法来描绘三峡的。

该作品的平衡,在包围部分,如果只是一片浩茫,烟云苍苍,也会失衡的。而林立中先生对于平衡是老手,他在画面的右上角,做了一处含有人文景观的山体,增加了信息量,加大了包围部分的制衡力。

这一处,我似曾相识。我在西陵峡巴王宫下游不远的地方上溯,就看到过一处这样的实景。大自然很平衡,林立中也很平衡。

这幅画的画眼,应该是那艘小船。不管是迂回的江流,迷茫的山城,还是苍劲的山体,都在呵护那一叶飘摇的行舟。

这艘小船,既是画眼,也是该作品平衡艺术的点睛之笔。小船的纵轴是向右倾歪的,这很科学,也很美学。小船的身后是迷茫的烟雾,而它的前方是激流涌浪,在动荡的环境里,一切都会是动荡的,何况,小船的属性,就是在动荡的世界里运动的,小船纵轴怎么不直都合理,唯独“正直”了就“失衡”了。

画家也很注重动(静)的平衡的运用。小船的右侧是雄浑凝重的山体,小船前方是奔腾活跃的浪波,这一静一动,给小船了勇敢和激情。

画家的画,不只是好看,还要好玩儿,好玩味儿。林立中在用平衡的艺术,做着艺术的平衡,做着巴山蜀水和吴越文化的平衡。

林立中是一只苍鹭,他沿江而下,再飞黄山,采砂取石,制作吴越山水的沙盘。林立中的《黄山日出》,就是一个黄山的沙盘。

丹尼尔·查德在讲到构图时讲道:“绘画的语言具有相关性。”他又说:“不管我们是否喜欢,事物的相互关系确实存在的。

在这幅《黄山日出》里,看到了“山登绝顶我为峰”的境界。林立中先生是画面布控的熟手,他把相机的三脚架放在哪,就好像是狙击手一样,非精确不可。

该作品上限线是以初日的上轮作依据的,是告诉我们——时间最早;而他把山峰做得参差截断,是告诉我们——着眼点最高;而在最早、最高的时空所看到的日出景观,是最佳。

林立中先生的意象构图,是具思想性和理想性的。他不会在低山上看日出的人群里,而在更高的峰巅,或像飞行的苍鹭一样地俯视,才能看到画面中心主题山顶的平铺和平铺的红光。这一笔是画家刻意的,他所以没有把主题山体的顶部画作利刃或尖削,而作平和、平坦,就是要告诉我们,他在最高峰,在俯瞰或鸟瞰。

初日和山峰是相关的,它们又和游客是相关的,而最为要紧的是,画家和它们(他们)是相关的。任何一个画家或艺术家,把自己游离于作品以外,作品是不会感人的。我们看到,画面中石峰顶上的松树的阳侧,是红的。而主题山峰的阴侧也有红光。这不奇怪,这是再后来的山顶的红光的反射。我想,这时的画家,也一定是红色的,否则,作品不会这样“红”。

看到了《黄山日出》,我不由地又读出“半壁见海日,空中闻天鸡”,李白是在梦中见到的,林立中先生是在现实中见到的,而我却在似梦非梦之中领悟到的。

林立中,吴越的苍鹭,但不只是“梦吴越”,或只“飞度镜湖月”。而是从吴越起飞,飞遍中国,飞出中国,饱览所有的山山水水,饱蘸所有的山山水水,也饱写所有的山山水水。